为响应“一带一路” 倡议下复合型外语人才培养号召,破解实践教学与市场需求脱节痛点,11月5日至7日,外语学院组织50名优秀学生代表赴酒泉及嘉峪关开展“走进丝路名企・深耕国际赛道” 职业能力提升实践活动。师生先后走进大禹节水集团股份有限公司、中国水电四局(酒泉)新能源装备有限公司、嘉峪关大友企业集团有限责任公司硅业分公司、甘肃紫轩酒业有限公司等企业,在产业一线搭建“理论 + 实践”桥梁,让外语专业学习深度对接行业需求,为学生职业成长注入强劲动力。

11月6日上午,实践队伍首站抵达大禹节水集团股份有限公司。在企业负责人引导下,同学们走进智慧农业灌溉技术展厅,系统梳理从核心技术研发、智能化设备生产到国际项目落地的全链条布局,直观感受“节水优先、空间均衡”发展理念如何通过科技转化为推动西北农业变革的生产力。生产车间内,精密的节水设备制造流程让同学们对“科技赋能农业”有了具象认知,而企业海外业务版图的介绍更成为本次职业能力提升实践活动的核心亮点---据了解,该企业已与50 多个国家建立跨国业务往来,其中中东地区因干旱气候成为重点市场,在设备出口、技术输出过程中,急需既精通外语又懂农业技术术语的复合型人才。“外语不是简单的文字转换,而是要精准传递灌溉设备的技术参数、项目合作的商务条款,甚至要理解中东客户的文化习惯,避免沟通偏差。” 企业海外事业部负责人的分享,让同学们深刻意识到“外语 + 专业”的重要性,也明晰了自身职业能力提升的方向。

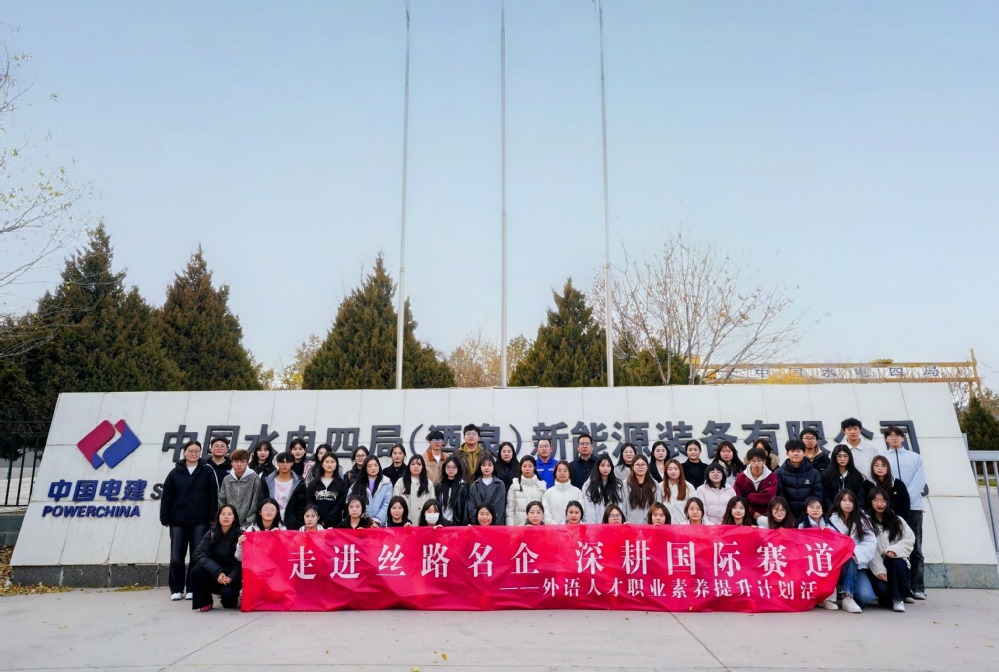

11月6日下午,师生一行走进中国水电四局(酒泉)新能源装备有限公司,在风电、光伏新能源装备制造车间开启“绿色能源探索之旅”。从风电叶片的精密加工到光伏组件的组装调试,同学们近距离见证新能源装备的诞生过程,企业专家关于“全球新能源产业格局与中国技术突破”的讲解,更让大家直观感受到我国在绿色能源领域的国际竞争力。座谈环节中,国际事业部负责人详细拆解了企业参与 “一带一路”新能源项目的推进逻辑,从跨国合同谈判到海外项目运维,每一个环节都离不开外语人才的支撑。同学们围绕跨文化沟通难点、专业术语翻译技巧等问题踊跃提问,现场交流氛围热烈,不仅拓宽了国际视野,更激发了探索新能源产业国际业务的热情。

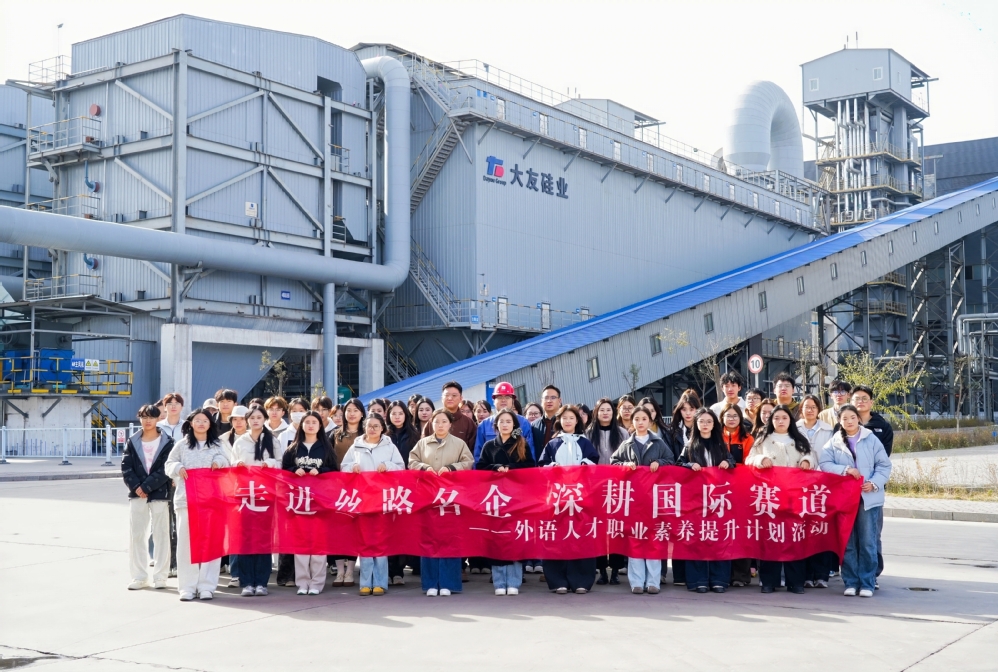

11月7日,实践队伍转战嘉峪关,首站探访嘉峪关大友企业集团有限责任公司硅业分公司。在生产一线,同学们沿着硅材料“开采 -提纯-加工-应用”的产业链深入学习,从高纯度工业硅到硅基新材料的转化过程,展现出西北工业转型升级的坚实步伐。同学们在产业链实景中直观理解,不仅深化了对西北产业国际化的认知,更明晰了复合型人才的核心竞争力所在。这种沉浸式学习让理论知识与产业需求精准对接,为未来投身“一带一路”产业国际化浪潮筑牢了职业根基。

11 月 7 日下午,职业能力提升实践活动在甘肃紫轩酒业有限公司的 “丝路文化之旅” 中落下帷幕。走进地下酒窖,浓郁的酒香与独特的酿造工艺让同学们沉浸式感受葡萄酒文化,而企业“丝路文化 + 葡萄酒产业”的融合发展模式更令人眼前一亮。作为甘肃特色产业代表,企业将地域文化底蕴与产业发展深度绑定,打造出兼具品质与文化内涵的特色品牌,其产业升级与文化传播相辅相成的发展路径,为同学们提供了鲜活的学习样本。与企业负责人的交流中,同学们围绕“如何用外语讲好中国特色产业故事”展开探讨,不仅拓宽了职业视野,更对“外语赋能区域特色产业发展”有了全新认知。同时,也让同学们明白,新时代外语人才需兼具文化自信与产业思维,既要深耕语言专业功底,也要主动了解区域产业特色与文化内核,才能在未来职业发展中实现个人价值与社会价值的统一,为区域文化传播与产业高质量发展贡献青春力量。

此次实践活动并非简单的“企业参观”,从前期建立“学业成绩+外语能力+实践经历”的三维选拔机制,到行前安全培训与应急演练,再到实地实践中的“任务驱动式学习”,每一个环节都体现着“安全可控、学以致用” 的原则。实践期间,同学们不仅提交了包含调研数据与职业规划调整的《心得报告》,更通过与企业的深度互动,明确了“外语+专业”的复合型发展方向。

本次职业能力提升实践活动是学院推动人才培养改革的重要举措,不仅为学生明晰职业发展路径,更将企业需求融入人才培养方案,为后续共建实习基地、开展校企协同育人奠定基础。未来,学院将让更多学生在“走进企业、对接产业”中提升职业素养,为“一带一路”建设与区域经济国际化发展输送高素质复合型人才。

(撰稿/汪敏荣 摄影/新丝路文化 审核/晋如意)